| Бомбардировщик Як-2

В

конце зимы 1939 года на Центральном аэродроме им. Фрунзе в Москве можно

было наблюдать симпатичный двухмоторный двухкилевой

моноплан.Бело-красный окрас, элегантные формы привлекали к самолету

внимание. Убранные в обтекаемые мотогондолы мощные 12-цилиндровые

двигатели с коками винтов, далеко выступавшими за носок фюзеляжа,

обеспечивали машине хорошую энерговооруженность. Опытному взгляду было

ясно, что машина может показавать высокие летные качества. В

конце зимы 1939 года на Центральном аэродроме им. Фрунзе в Москве можно

было наблюдать симпатичный двухмоторный двухкилевой

моноплан.Бело-красный окрас, элегантные формы привлекали к самолету

внимание. Убранные в обтекаемые мотогондолы мощные 12-цилиндровые

двигатели с коками винтов, далеко выступавшими за носок фюзеляжа,

обеспечивали машине хорошую энерговооруженность. Опытному взгляду было

ясно, что машина может показавать высокие летные качества.

Даже не

зная типа машины, никто не сомневался в том, что она спроектирована в

опытном конструкторском бюро (ОКБ) Александра Яковлева - молодого, но

уже достаточно знаменитого в то время авиаконструктора, автора серии

учебно-тренировочных и "деловых" легкомоторных самолетов.

Яковлев первым из советских конструкторов обеспечил

"Узнаваемость" своих опытных машин. Отлично отделанные, тщательно

окрашенные и отполированные до блеска, все они несли на рулях

направления "фирменные" бело-красные полосы. Заводские испытания

машины, получившей в ОКБ наименование "самолет № 22", проводил Юлиан

Пионтковский — один из наиболее опытных летчиков в стране, ставший

вскоре шеф-пилотом Яковлева. Ведущим инженером машины был назначен

Евгений Адлер. От "самолета № 22" ожидали столь многого, что еще на

этапе испытаний он привлек внимание командования ВВС Красной Армии и

самого И.В. Сталина. В ожидании неизбежной войны В 1930-е годы

военная авиация была "любимой игрушкой" высших руководителей СССР. На ее

развитие выделялись огромные средства, для ее популяризации

организовывались грандиозные авиационные парады и рекордные перелеты. О

том, насколько престижной считалась карьера, связанная с авиацией,

говорят многочисленные факты "ухода" в эту область науки и техники

сыновей виднейших советских руководителей.

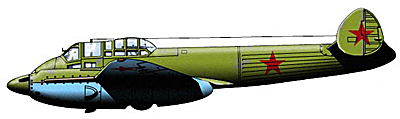

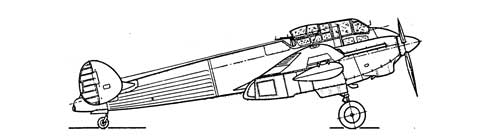

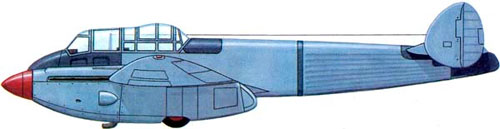

Як-2 вид сбоку

В стране появились мощные авиационные

научно-исследовательские учреждения, выполнявшие исследования в

интересах конструкторских бюро и предприятий авиапромышленности. Усилия

гигантской отрасли вскоре принесли свои плоды. В первой половине 1930-х

годов были созданы и приняты на вооружение истребители И-15 и И-16, скоростные бомбардировщики СБ. СССР стал единственной в мире державой, располагавшей целым флотом тяжелых бомбардировщиков ТБ-3.

На начальном этапе гражданской войны в Испании советские истребители и

скоростные бомбардировщики проявили свои лучшие качества и бесспорно

превзошли самолеты франкистов. Однако на рубеже 1937 - 1938 годов

начались сбои. "Первый звонок" прозвучал, когда Гитлер послал в Испанию

свои новейшие истребители Мессершмитт Bf 109. Эти машины под управлением опытных немецких пилотов составили жесткую конкуренцию монопланам И-16,

не говоря уже об устаревших бипланах И-15. Бомбардировщики СБ утратили

свой важнейший козырь - превосходство в скорости над истребителями

противника - и стали нести ощутимые потери. Эта ситуация оказалась

неожиданной для советских авиационных специалистов и руководителей ВВС,

хотя в основе своей она таила строгую закономерность.

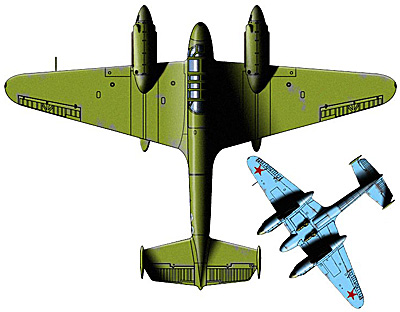

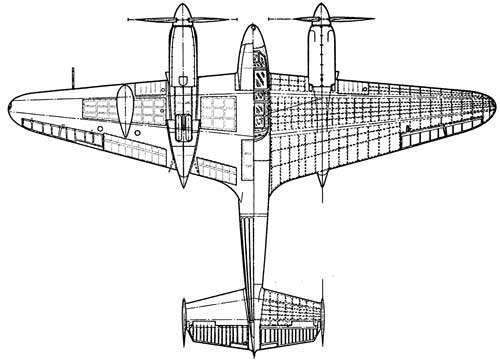

Як-2 вид сверху

Во второй половине

1930-х годов в Англии, Германии и США было создано новое поколение

авиационных двигателей, превосходивших своих предшественников по

мощности на 50 — 100%. Надо ли говорить, что летно-технические данные

самолетов с такими моторами заметно улучшились. Максимальная скорость

истребителей перевалила за 500 км/ч, у лучших из них она стала

приближаться к 600 км/ч. Заметный, хотя и менее впечатляющий прогресс

наблюдался и у бомбардировщиков. Проводившаяся в 1938 года Парижская

авиационная выставка оказалась рекордной по количеству представленных

боевых самолетов нового поколения. Одной из идей, получивших в то время

большую популярность среди самолетостроителей, стала концепция

двухмоторного скоростного многоцелевого са-молета-моноплана. Такая

машина могла выполнять функции истребителя сопровождения, ближнего

разведчика и легкого бомбардировщика. Крен в сторону предпочтения

"истребительных" или "разведывательно-бомбардировочных" качеств в

значительной мере определял облик создаваемой техники.

Так, во Франции были

построены Потэ 63 и Бреге 691, впоследствии ставшие серийными. Эти

машины являлись скорее бомбардировщиками-штурмовиками, чем

истребителями. Немцы и поляки наиболее важными чертами "многоцелевиков"

сочли их истребительные свойства: так появились Фокке-Вульф Fw 187, Мессершмитт Bf 110

и PZL-38 "Вилк" ("Волк"). В некоторых самолетах, например в голландском

Фоккер G.1, конструкторы стремились реализовать "полностью

сбалансированный" вариант концепции.

|

Модель

|

Потэ 63

|

|

Мощность моторов, л.с.

|

2x750

|

|

Масса полетная, кг

|

3859

|

|

Масса нагрузки, кг

|

1000

|

|

Максимальная скорость, км/ч на высоте, м 5000

|

460

|

|

Потолок, м

|

10 000

|

|

Дальность полета, км

|

1300

|

В ОКБ Яковлева, до 1938 года занимавшемся

исключительно легкомоторной авиацией, идею создания скоростного

двухмоторного многоцелевого самолета предложил Л. Шехтер. Главной

"изюминкой" проекта он считал получение наибольшей скорости полета, что

должно было обеспечиваться минимальными размерами машины, оснащенной

двумя двигателями М-103 мощностью по 960 л.с. Эти моторы были созданы на

основе лицензионных французских 12-цилиндровых двигателей фирмы

"Испано-Сюиза" с жидкостным охлаждением. При проектной полетной массе

4000 кг удельная нагрузка на мощность получалась рекордно малой — всего

2,05 кг/л.с. (для сравнения: у советского истребителя И-16 тип 24 — 2,09

кг/л.с., а у немецкого Bf 109Е-3 — 2,44 кг/л.с.). Площадь крыла новой

машины в эскизном проекте определялась равной 27 м2, что обеспечивало

довольно большую по тем временам удельную нагрузку на крыло — 148 кг/м2.

С целью уменьшения массы конструкторы решили применить неразъемное

цельнодеревянное крыло с размахом 13,5 м и ферменный (из стальных труб)

фюзеляж, т.е. использовать схему, уже хорошо проверенную на легких

яковлевских спортивных самолетах. Первоначально машина проектировалась в

трех вариантах. Во всех случаях она была двухместной с расположением

штурмана-стрелка в отдельной кабине в средней части фюзеляжа. Вооружение

бомбардировщика предусматривалось очень легким. Его общая масса не

должна была превышать 350 кг, считая два пулемета ШКАС с боекомплектом

(один неподвижный в носу фюзеляжа, второй — у штурмана на полутурели).

На истребительном варианте взамен переднего пулемета планировали

установить пушку ШВАК, а на разведчике — смонтировать фотоаппарат и

предусмотреть небольшой отсек для осветительных бомб.

Интересной новинкой в конструкции самолета являлось

расположение водяных радиаторов моторов в задней части мотогондол, что

обеспечивало уменьшение лобового сопротивления. Кабину штурмана с этой

же целью вписали в контур фюзеляжа. Ведение огня из пулемета становилось

возможным только после опускания части гаргрота и приоткрывания фонаря.

Благодаря перечисленным нововведениям конструкторы надеялись получить

на своей машине огромную по тем временам максимальную скорость — 600

км/ч. Запаса топлива в двух фюзеляжных баках должно было хватать на 800

км. Приступая к работе над новым самолетом, А.С. Яковлев и его

ближайшие помощники в значительной мере использовали

конструктивно-технологические решения двухмоторной учебно-тренировочной

машины УТ-3. На последней яковлевское ОКБ как бы попробовало свои силы.

Создание скоростного боевого самолета вполне логично вытекало из всего

предшествовавшего опыта работы конструкторского коллектива.

Ведущим конструктором по новой машине назначили Е.Г. Адлера.

От эскиза - к рабочему проекту.

Главный конструктор А.С. Яковлев имел обыкновение

приходить на работу на два-три часа позднее своих сотрудников, зато и

оставался на ней подольше. В результате начальники подразделений тоже

"засиживались" и задерживали подчиненных. Сверхурочная работа в ОКБ была

нормой. Ежедневные обходы конструкторских отделов и цехов выявляли еще

одну особенность Яковлева-руководителя: его чрезвычайную

требовательность. "Главного конструктора одновременно уважали и

побаивались", — вспоминал Адлер. Напряженные усилия всего коллектива,

подстегиваемые неукротимой волей и обостренным самолюбием "главного",

обеспечили быстрое продвижение работ над новой машиной. На первом этапе

командование ВВС не подозревало о ее разработке и, естественно, не

выдвигало никаких требований по желаемому облику самолета. Его полностью

определял сам Яковлев совместно с ближайшими помощниками. И все же

некоторые черты машины в процессе проектирования изменились. Осенью 1938

года приоритетность прорабатываемых вариантов задавалась в следующем

порядке: истребитель с пушечным вооружением, ближний разведчик, скоростной бомбардировщик.

Наступательное вооружение истребителя решено было усилить: теперь оно

состояло из двух пушек, размещенных под фюзеляжем, и трех пулеметов

ШKAC. Один из них планировалось установить в носовом коке, а два других —

в развале цилиндров моторов М-103 с ведением огня через полые валы

редукторов. Экипаж уменьшили до одного пилота.

В варианте разведчика вооружение должно было включать

восемь авиабомб калибра 20 кг в фюзеляжном бом-боотсеке и два пулемета

ШКАС — один подвижный и один неподвижный (в носу фюзеляжа). Фотоаппарат

АФА-19 решили разместить позади фюзеляжного бензобака, под радиостанцией

"Двина". Разведчик был двухместным. В задней кабине проектировалась

специальная "лежанка" с иллюминатором в полу фюзеляжа для ведения

визуального наблюдения. Бомбардировщик отличался от истребителя

отсутствием фото- и радиооборудования и несколько уменьшенным запасом

горючего. За счет этого, по проекту, он был способен взять на борт шесть

100-кг фугасных бомб, подвешенных в фюзеляже вертикально. Все

варианты самолета, планировалось оборудовать двумя фюзеляжными и

четырьмя крыльевыми (по одному с внутренней и наружной стороны каждой из

мотогондол) бензобаками. Их общей емкости в варианте "разведчик" должно

было хватить на 1600 км. Среднюю часть фюзеляжа конструкторы решили

выполнить без разъема с крылом, поэтому она изготавливалась из дерева.

Все названные мероприятия закономерно привели к росту

полетной массы машины. Да и надежной методики ее расчета, как

выяснилось позднее, в ОКБ не было. В результате нормальная полетная

масса увеличилась на тонну и теперь составляла 5000 кг (масса пустого

самолета — 3700 кг). Пришлось немного увеличить площадь (до 29,4 м2) и

размах крыла (до 14 м), но удельная нагрузка на него возросла и стала,

по тогдашним понятиям, чрезмерной — 170 кг/м2. Недаром впоследствии

пилоты отмечали, что с выключенными моторами "машина планирует камнем". В

январе 1939 года первый опытный образец "самолета № 22" вывели на

аэродром. На нем отсутствовало вооружение, поэтому считать его

"истребителем" или "бомбардировщиком" было затруднительно. Вероятно,

машина все-таки тяготела к варианту "разведчик", хотя и фотооборудования

на ней также не имелось. Во всяком случае, сам Яковлев в книге

воспоминаний "Цель жизни", рассказывая о "самолете № 22", назвал его

"разведчик и ближний бомбардировщик". Впоследствии по степени важности

эти два назначения поменялись местами.

Заводские испытания.

Уже в первых полетах машина достигла скорости по

прибору свыше 500 км/ч — большей, чем могла похвастаться основная часть

истребителей того времени. Но хватало и дефектов, и прежде всего они

были связаны с работой силовой установки. Перегревалось масло, на

режимах максимальной скорости и скороподъемности температура воды

выходила за допустимые пределы. По расчету самолет должен был набирать

высоту 7000 м за 8,7 мин, а фактически для этого требовалось вчетверо

больше времени, поскольку пилот вынужден был делать "площадки" для

охлаждения масла. При посадке чрезмерно перегревались диски тормозных

колес, даже если тормоза не применялись (обратите внимание на размеры

колес основных стоек "самолета № 22" - они кажутся непропорционально

маленькими даже неспециалисту). Через каждые четыре-пять полетов

получившие "тепловой удар" покрышки приходилось менять во избежание

аварии. Вскрылись дефекты и в топливной системе машины: текли баки и

бензопроводы, что грозило пожаром и взрывом.

Понемногу Адлеру и его команде удалось устранить

наиболее серьезные неисправности. В контрольном полете на километраж

Пионтковский "привез" ошеломившую многих максимальную скорость - 572

км/ч (правда, этот результат не учитывал поправки на сжимаемость воздуха

- реально скорость немногим превышала 560 км/ч, что тоже было неплохо).

"Самолет № 22" по этому показателю более чем на 100 км/ч обогнал

основной советский серийный бомбардировщик СБ и вошел в число самых

быстроходных военных самолетов мира. Так называемые "инициативные"

боевые самолеты, строившиеся на свой страх и риск авиационными

компаниями, в странах Запада были относительно редким явлением. Как

правило, авиационное ведомство разрабатывало тактико-технические

требования и объявляло конкурс на создание машины определенного типа. По

результатам конкурса определялись победители, с которыми заключался

контракт на постройку опытных образцов. В СССР "западный" способ отбора

конструкций "не проходил". Здесь очень большую роль играла поддержка

проекта со стороны влиятельных лиц из окружения И.В. Сталина. Любопытно,

что зачастую вначале принималось решение о целесообразности постройки

самолета, а уже потом разрабатывались тактико-технические требования к

нему.

В этом ключе происходили и дальнейшие события вокруг

"самолета № 22". Яковлев постарался, чтобы феноменальная скорость машины

не прошла мимо внимания руководства ВВС. Он продемонстрировал новинку

начальнику ВВС, герою испанской войны Я.В. Смушкевичу, которому

"разведчик" сразу понравился. По распоряжению Смушкевича самолет стали

готовить к участию в первомайском параде. Яковлева впервые пригласили на

правительственную трибуну. С понятным волнением ждал он появления своей

машины над Красной площадью. Вскоре после праздников поступило

распоряжение перегнать самолет для проведения государственных испытаний

на аэродром НИИ ВВС. Яковлев распорядился до передачи военным устранить

на самолете все выявленные дефекты. По мнению Адлера, для этого

требовался минимум месяц, но главный конструктор выделил всего две

недели. В аэродромном ангаре отсутствовало освещение. Когда стало ясно,

что времени немного не хватит, доводку продолжали ночью при свете фар

подогнанной к воротам ангара "полуторки". К назначенному сроку самолет

был подготовлен.

В день отлета, однако, произошел "небольшой казус".

Приехавший на аэродром Яковлев еще раз осмотрел машину, пожелал Юлиану

Пионтковскому удачи и остался посмотреть, как самолет поднимется в

воздух. Шеф-пилот отрулил в конец аэродрома, чтобы взлетать против

ветра. В процессе разворота хвостовая опора машины попала в заросшую

травой ямку, оставшуюся от основного колеса долго стоявшего на этом

месте бомбардировщика ТБ-3. Раздался треск. Пионтковский выключил

моторы."Что там случилось?" — рассерженно воскликнул Яковлев. В пятом

полете Шевареву удалось разогнать "самолет № 22" до максимальной

скорости 567 км/ч на высоте 4900 м (с учетом сжимаемости воздуха — 558

км/ч). Для набора высоты 5000 м потребовалось всего 5,75 мин, а потолок

превысил 10 000 м. По этим данным (без учета грузоподъемности и

дальности полета), новый самолет занял одно из первых мест среди машин

своего класса как в СССР, так и за рубежом. Сравнение с итальянским

Бреда 88, французскими Бреге 690 и Потэ 63, польским PZL-38 "Вилк" было

благоприятным для нашего самолета. В отчете по испытаниям

подчеркивалось, что полученная скорость не является предельной: она

вполне могла быть доведена до 600 км/ч при усовершенствовании системы

охлаждения моторов, изменении системы выхлопа и более удачном подборе

винтов.

Не менее высокой оказалась оценка технологичности

машины. В "выводах" отчета ведущий инженер Холопов подчеркнул: "Самолет №

22 дешев, имеет хорошее производственное выполнение, его технология как

деревянного проста, легко может быть освоена... По культуре отделки

наружной поверхности, производственному выполнению отдельных узлов и

агрегатов самолет № 22 может служить примером для отечественной

авиапромышленности". Специалисты ОКБ Яковлева при создании машины

постарались применить как можно больше решений, рациональность которых

была уже проверена ранее при создании учебно-тренировочных и спортивных

машин. Однако переход в новый, недостаточно освоенный диапазон

скоростей, установка очень мощных по тем временам моторов жидкостного

охлаждения (прежде почти все машины ОКБ оборудовались легкими

звездообразными двигателями) ставили перед конструкторами совершенно

новые для них проблемы. Часть из них решить не удалось.

В ходе государственных испытаний вновь проявился

перегрев моторов, отмечалась неудовлетворительная работа тормозов,

гидросистемы и других агрегатов самолета. На нем отсутствовало

совершенно необходимое, по мнению сотрудников НИИ ВВС, оборудование:

радиостанция, самолетное переговорное устройство (СПУ), аэрофотоаппарат и

т.п. Но самым неприятным оказалось другое — несоответствие некоторых

характеристик машины, выбранных Яковлевым и его сотрудниками "по

собственному разумению", сложившимся к тому времени у военных нормам, в

большинстве своем вполне обоснованным. К примеру, бомбовая нагрузка для

двухмоторной машины справедливо представлялась им слишком малой.

Совершенно непонятно было, как могли общаться между собой летчик и

штурман при отсутствии самолетного переговорного устройства (СПУ).

Вооружение самолета оказалось абсолютно не отлаженным.

Осмотрев самолет, Адлер доложил: "Сломан костыль, трещина в раме шпангоута, немного повреждены киль и обшивка, работы примерно на неделю".

Главный конструктор рассвирепел. Подъехав к самолету, он высказал

много разнообразных определений в адрес Пионтковского, который даже не

посмел выйти из кабины. Закончив словоизвержение, Яковлев, обращаясь к

Адлеру, дал на ремонт 24 часа. Нереальность срока его не смутила.

Возражать не посмели, но фактически машину удалось отремонтировать

только спустя три дня.

Лучшее - враг хорошего.

Летом 1939 года в небе над Халхин-Голом советские ВВС

столкнулись в воздухе с реальным противником. На этот раз

неприятельские машины несли на крыльях и фюзеляжах красные круги. В

ожесточенных боях обе стороны, и японская, и советская, потеряли сотни

самолетов. После завершения конфликта каждая предпочла официально

объявить о своей победе в воздушных сражениях. Однако при обсуждении "в

кулуарах" авиационные специалисты были скорее озабочены выявившимися

слабыми сторонами собственных самолетов и способами повышения их боевых

возможностей. На мир надвигалась большая война, для которой следовало

создать качественно новое поколение авиационной техники. Времени для

этого практически не оставалось, поэтому И.В. Сталин вовсе не ошибался,

заинтересовавшись "самолетом № 22". Однако потенциальные возможности,

достоинства и недостатки машины были в то время недостаточно ясны даже

ее создателям.

Но перспективы у разведывательной авиации ВВС Красной Армии

именно в тот момент были самыми незавидными. В качестве разведчиков

применялись в основном устаревшие машины: Р-5, P-Z, в лучшем случае Р-10

и СБ. Часть из них, как отмечалось в отчетных материалах ВВС,

находилась "в ветхом состоянии". Не лучше обстояло дело и с личным

составом. В разведывательную авиацию "списывали" неспособных, слабо

владеющих техникой пилотирования и боевого применения

летчиков-бомбардировщиков и истребителей. Такое отношение вскоре

бумерангом ударило по всем вооруженным силам, которым срочно

потребовались "глаза" над территорией противника. Всего за месяц-полтора

после начала войны все советские разведывательные авиаполки ВВС фронтов

утратили боеспособность. В немалой мере причиной тому явилось

отсутствие современных самолетов-разведчиков.

Но вернемся к "самолету № 22". Благосклонное

отношение к новой машине у И.В. Сталина сложилось, по-видимому, еще до

окончания заводских испытаний. 27 апреля 1939 года он вызвал главного

конструктора в Кремль. Судя по воспоминаниям Яковлева, Иосиф

Виссарионович с похвалой отзывался о качествах его нового самолета. В

книге "Цель жизни" написано: "Сталин, Молотов и Ворошилов очень

интересовались моей машиной ББ и все расспрашивали, как это удалось при

таких же двигателях и такой же бомбовой нагрузке, что и у СБ, получить

скорость, превышающую скорость СБ. Я объяснил, что здесь все дело в

аэродинамике, что СБ проектировали пять лет тому назад, а наука за это

время продвинулась далеко вперед. Кроме того, нам удалось свой

бомбардировщик сделать значительно легче, чем СБ. Сталин все ходил по

кабинету, удивлялся и говорил: "Чудеса, просто чудеса, это революция в

авиации". Было решено запустить ББ в серийное производство".

Однако на самом деле ситуация с "самолетом № 22"

складывалась намного сложнее. И визитов в Кремль было несколько. Не все

они заканчивались дифирамбами в адрес Яковлева. Так, в августе 1939 года

вместе с главным конструктором к Сталину ездили сотрудники НИИ ВВС -

военинженер 3-го ранга Холопов и экипаж, испытывавший машину. В своем

докладе Холопов аргументированно указал на многочисленные недостатки

"самолета № 22". Сталин помолчал, а затем задал вопрос: "Но воевать-то

на нем можно?" Ведущий инженер слегка растерялся, а затем счел

необходимым пересказать содержание предложений макетной комиссии. Снова

возникла пауза, после чего Сталин отпустил военных. Александр Яковлев

остался в кабинете. Вероятно, он сумел убедить вождя в том, что

проблемы его боевого первенца устранимы. Одновременно молодой

конструктор доложил об окончании проектирования и о начале постройки

опытного истребителя И-26, заданного постановлением СНК от 29 июля 1939

года. Новая машина, впоследствии ставшая известной под наименованием

Як-1, должна была прийти на смену устаревающему И-16. Вскоре Яковлева и

ряд сотрудников его ОКБ наградили орденами за создание "самолета № 22".

Кроме того, перспективному главному конструктору была присуждена

Сталинская премия (100000 рублей). В качестве дополнительного "презента"

Александр Сергеевич получил автомобиль ЗИС. А еще раньше, в

соответствии с постановлением Комитета Обороны при СНК СССР от 20 июня

1939 года, "самолет № 22" был запущен в серийное производство. Ближний бомбардировщик Як-4 (ББ-22бис)

Советский легкий бомбардировщик Як-4 (ББ-22бис)

Як-4

(до декабря 1940 года - ББ-22бис) являлся советским легким

бомбардировщиком периода второй мировой войны. Двухмоторный моноплан

смешанной конструкции с двухкилевым оперением. Под руководством

А.С.Яковлева создан в ОКБ-116. 23 февраля 1939 года впервые взлетел

опытный самолет С-22. Вооружение состояло из 1x7,62 и бомб до 600 кг.

Шасси убирающееся, с хвостовым колесом. Экипаж 2 человека. В декабре

1939 года организовано серийное производство, выпускался в Москве на

заводах № 1 и № 81. Всего с 1940 года до весны 1941 года создан 201

самолет, из которых на фронт ушли около 180. Состоял на вооружении

советских ВВС с 1941 года. Як-4

(до декабря 1940 года - ББ-22бис) являлся советским легким

бомбардировщиком периода второй мировой войны. Двухмоторный моноплан

смешанной конструкции с двухкилевым оперением. Под руководством

А.С.Яковлева создан в ОКБ-116. 23 февраля 1939 года впервые взлетел

опытный самолет С-22. Вооружение состояло из 1x7,62 и бомб до 600 кг.

Шасси убирающееся, с хвостовым колесом. Экипаж 2 человека. В декабре

1939 года организовано серийное производство, выпускался в Москве на

заводах № 1 и № 81. Всего с 1940 года до весны 1941 года создан 201

самолет, из которых на фронт ушли около 180. Состоял на вооружении

советских ВВС с 1941 года.

Две основные модификации, выпускавшиеся последовательно:

- Як-2

(до декабря 1940 года ББ-22) - двигатели М-103, 960 л.с. Стрелковое

вооружение - 2х7,62-мм пулемета (1 неподвижный в носовой части фюзеляжа,

1 на верхней установке). Масса бомбовой нагрузки - 400 кг, максимальная

- 600 кг (400 кг в бомбоотсеке, 200 кг на внешней подвеске). Экипаж - 2

человека. В 1940 году построено 111 самолетов.

- Як-4 (до декабря 1940 года ББ-22бис) - двигатели М-105, 1100 л.с.

Стрелковое вооружение соответствует Як-2. Максимальная масса бомбовой

нагрузки - 800 кг. Экипаж - 2 человека. Выпущено 90 самолетов (27 в 1940

году и 63 в 1941 году).

Як-2

и Як-4 были очень неудачными самолетами. И, если опытный образец ББ-22

имел высокие скоростные данные, то на серийных самолетах они

нивелировались низким качеством отделки. Для двухмоторного самолета масса бомбовой нагрузки

была очень мала. Кроме того, подвеска максимального груза стала на

практике нереализуемой по причине недопустимого смещения центровки

назад. Производство самолетов Як-2 и Як-4 было ограниченным, а их

служба на фронте - непродолжительной.

Основные характеристики самолетов ЯК-2 и Як-4:

| |

Як-2 |

| Двигатели: |

|

| тип |

М-103 |

| мощность, л.с. |

960 |

| Размах крыла, м |

14,00 |

| Длина самолета, м |

9,34 |

| Площадь крыла, кв. м |

29,40 |

| Масса, кг: |

|

| пустого самолета |

4000 |

| взлетная |

5380 |

| Максимальная скорость, км/ч |

515 |

| Скороподъемность, м/с |

10,8 |

| Практический потолок, м |

8900 |

| Дальность полета, км |

800 |

О создании бомбардировщиков Як-2(4)

С 1938 года разрабатывался этот двухмоторный

двухместный бомбардировщик второй мировой, который вначале получил

обозначение "самолет 22". Машина строилась по принципу минимизации

габаритов и массы конструкции, что в сочетании с мощными двигателями

должно было обеспечить высокие скоростные характеристики. В разработке

был использован опыт создания двухмоторного учебно-тренировочного

самолета УТ-3, который, правда, не выпускался серийно. "Самолет 22" -

моноплан с низкорасположенным крылом, двухкилевым оперением и

убирающимся шасси. Конструкция планера была смешанной - деревянное крыло

и металлический фюзеляж.

Вначале планировалось создать три варианта самолета - истребитель, разведчик и бомбардировщик, но в итоге производился лишь бомбардировочный вариант, который использовался в том числе и как разведчик.

В январе 1939 года опытный образец "самолета 22" с

моторами М-103 начал проходить испытания и показал отличную скорость,

превосходившую скорость бомбардировщика СБ

на 100 км/ч. Однако, в качестве недостатков было отмечено, что масса

бомбовой нагрузки - недостаточна, размещение экипажа нерационально, а

стрелковое вооружение - слабое. Второй опытный образец получил

обозначение ББ-22, на котором перекомпоновали фюзеляж для увеличения

емкости бомбоотсека, что привело к смещению центровки назад, и как

следствие - к ухудшению устойчивости; в фюзеляже не было места для

бензобаков, а значит уменьшалась дальность полета. Несмотря на это,

самолет был принят на вооружение и его запустили в серийное

производство.

Боевое применение самолетов

136-й ближнебомбардировочный авиаполк, который входил

в 19-ю авиадивизию Киевского Особого военного округа, стал первой

частью, вооруженной самолетами ББ-22. Практика в мирное время показала,

что ББ-22 абсолютно не приспособлен для работы в полевых условиях, и

после недолгого хранения под открытым небом, становится

неработоспособным. Несмотря на это, к началу Великой Отечественной войны

136-й ББАП

располагал 49 самолетами Як-2 и 5 Як-4. Самолетами данного типа были

вооружены два разведывательных полка: 316-й Киевского округа и 314-й

Западного округа.

25 июня 1941 года 136-й ближнебомбардировочный

авиаполк приступил к боевым действиям. Несколько дней самолеты в

совместных действиях с другими частями атаковали соединения немецкой 1-й

танковой группы, которая продвигалась в направлении Славуты и

Шепетовки. Были достигнуты локальные успехи, в районе Острога 28-29 июня

рассеяна одна немецкая дивизия.

По причине плохой освоенности самолетов Як-2 и Як-4

летным и техническим составом, интенсивность боевой работы 136-го ББАП

была значительно ниже, чем полков, вооруженных СБ. Экипажи полка

продолжали боевые вылеты на Юго-Западном фронте. К 16 июля в 136-м ББАП

оставалось 6 самолетов Як-2 (из них 4 исправных). 18 июля выполнялся

последний боевой вылет четверки "яков", в котором было потеряно три

машины по причине плохих метеоусловий. Як-4 в разведывательных частях

эксплуатировались немного дольше - до середины августа. Известно, что 30

июня 1941 года 9 самолетов Як-4 вошли в состав 207-го ДБАП, который до

этого понес тяжелые потери. Возможно, что в составе данной части Як-4

воевали не дольше нескольких дней.

|